2019年07月16日

7月14日(日) 狩場山

7月二回目の会山行は、道南の最高峰・狩場山(1520.2m)。遅くまで雪渓・雪田が残ることもあって、この時期は多くの高山植物を楽しむことができる。一般的な千走新道コースを利用して往復した。参加は15名。

北海道西海上にある動きの遅い低気圧の影響で雨が心配されたが、朝方以降の道南は大丈夫だろうとの判断で計画通り実施することにした。

賀老高原キャンプ場の先、標高700mにある登山口で注意事項を確認し、08時45分に出発。

試験管ブラシのような花穂が目立つ、背の低い樹木があった。オガラバナ(ホザキカエデ)と思われる。

![オガラバナ[ホザキカエデ]の花穂 オガラバナ[ホザキカエデ]の花穂](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-B%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E3%82%AA%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%8A%5B%E3%83%9B%E3%82%B6%E3%82%AD%E3%82%AB%E3%82%A8%E3%83%87%5D%E3%81%AE%E8%8A%B1%E7%A9%82k.jpg)

東方が開けると少しの間、賀老高原向こうの低い雲間から大平山(1,190.7m)の一部(右)と北西隣の1060m峰(左)が望めた。

![雲間に大平山の一部[右]と1060m峰 雲間に大平山の一部[右]と1060m峰](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-C%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E9%9B%B2%E9%96%93%E3%81%AB%E5%A4%A7%E5%B9%B3%E5%B1%B1%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%5B%E5%8F%B3%5D%E3%81%A81060m%E5%B3%B0k.jpg)

登山道の真ん中を堂々とのし歩くブドウマイマイ。狩場山では割と良く見られる。

背の高い樹木が少なくなると、鮮やかな黄色のエゾカンゾウ(ゼンテイカ)や花穂が線香花火のような形のハクサンボウフウが現れた。

![エゾカンゾウ[ゼンテイカ] エゾカンゾウ[ゼンテイカ]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-E%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E3%82%A8%E3%82%BE%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%BE%E3%82%A6%5B%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%AB%5Dk.jpg)

五合目付近の這松帯を登る。雲の底に近づいてきた。

六合目の手前で見られたハイオトギリの花・蕾と、面白い形のオオバタケシマランの花。

六合目の第一雪渓に到着。開花が始まったフギレオオバキスミレの黄色が目立つだけであった。

第二雪渓を過ぎたところで、明るい色のベニバナイチゴが目に付いた。

八合目、真駒内コース(正面に延びる道)との合流点には、未だ雪が少し残っていた。

![残雪がある八合目[真駒内コース分岐] 残雪がある八合目[真駒内コース分岐]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-L%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E6%AE%8B%E9%9B%AA%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E5%85%AB%E5%90%88%E7%9B%AE%5B%E7%9C%9F%E9%A7%92%E5%86%85%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%88%86%E5%B2%90%5Dk.jpg)

南狩場付近の岩場で見られたミヤマキンポウゲとゴゼンタチバナの群落(岩の上)。

![ゴゼンタチバナ[南狩場の岩の上] ゴゼンタチバナ[南狩場の岩の上]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-N%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E3%82%B4%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%8A%5B%E5%8D%97%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%B2%A9%E3%81%AE%E4%B8%8A%5Dk.jpg)

南狩場を越えて頂上台地の一角に入ると、展望が効かない中、大きな花を付けるシナノキンバイと清楚な五弁のイワイチョウが迎えてくれた。

12時25分、頂上に到着(登り3時間40分)。雨雲がかすめて行ったため短時間であったが雨に降られ、風も強かったので雨具上下を身に付けてのランチタイムとなった。

恒例の全体写真を撮って、13時ちょっと前に下山開始。

南狩場付近でウコンウツギと、紫色のカラマツソウの蕾が見られた。

第一雪渓付近で休憩。雪渓はかなり下まで続いている。左の東狩場山(1.319.0m)の頂部と、正面にある大平山は未だ雲の中。

五合目付近まで降りてくると時おり薄日が射し、進行方向正面(南東方)にあるカスベ岳(1,049.5m)の頂部が見えてきた。

![頭が見えた南東のカスベ岳[1049.5m] 頭が見えた南東のカスベ岳[1049.5m]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-U%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E9%A0%AD%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%9F%E5%8D%97%E6%9D%B1%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%99%E5%B2%B3%5B1049.5m%5Dk.jpg)

振り返ると、第二雪渓と南狩場。

ぬかるんだ登山道で滑らないよう、頭を木の枝などにぶつけないよう、列の前から後に伝達しながら慎重に下る。15時45分、登山口に到着(下山2時間45分)。

賀老高原キャンプ場まで移動して挨拶を済ませ、現地で解散。車ごとに好みの温泉で汗を流して帰宅した。

島牧村永豊町地区の海岸から狩場山を振り返ると、頂部は左手(噴火湾方面)から流れる雲の中に隠れたままであった。

![島牧村永豊町地区から[頂上は雲の中] 島牧村永豊町地区から[頂上は雲の中]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-W%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E5%B3%B6%E7%89%A7%E6%9D%91%E6%B0%B8%E8%B1%8A%E7%94%BA%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%81%8B%E3%82%89%5B%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%AF%E9%9B%B2%E3%81%AE%E4%B8%AD%5Dk.jpg)

千走新道コースは八合目付近まで笹刈がされていて、ありがたかった。しかし、登山道に張り出す樹木の幹や枝が相変わらず多いので、軽くて通気性の良いヘルメットがあれば安心です。

北海道西海上にある動きの遅い低気圧の影響で雨が心配されたが、朝方以降の道南は大丈夫だろうとの判断で計画通り実施することにした。

賀老高原キャンプ場の先、標高700mにある登山口で注意事項を確認し、08時45分に出発。

試験管ブラシのような花穂が目立つ、背の低い樹木があった。オガラバナ(ホザキカエデ)と思われる。

![オガラバナ[ホザキカエデ]の花穂 オガラバナ[ホザキカエデ]の花穂](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-B%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E3%82%AA%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%8A%5B%E3%83%9B%E3%82%B6%E3%82%AD%E3%82%AB%E3%82%A8%E3%83%87%5D%E3%81%AE%E8%8A%B1%E7%A9%82k.jpg)

東方が開けると少しの間、賀老高原向こうの低い雲間から大平山(1,190.7m)の一部(右)と北西隣の1060m峰(左)が望めた。

![雲間に大平山の一部[右]と1060m峰 雲間に大平山の一部[右]と1060m峰](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-C%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E9%9B%B2%E9%96%93%E3%81%AB%E5%A4%A7%E5%B9%B3%E5%B1%B1%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%5B%E5%8F%B3%5D%E3%81%A81060m%E5%B3%B0k.jpg)

登山道の真ん中を堂々とのし歩くブドウマイマイ。狩場山では割と良く見られる。

背の高い樹木が少なくなると、鮮やかな黄色のエゾカンゾウ(ゼンテイカ)や花穂が線香花火のような形のハクサンボウフウが現れた。

![エゾカンゾウ[ゼンテイカ] エゾカンゾウ[ゼンテイカ]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-E%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E3%82%A8%E3%82%BE%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%BE%E3%82%A6%5B%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%AB%5Dk.jpg)

五合目付近の這松帯を登る。雲の底に近づいてきた。

六合目の手前で見られたハイオトギリの花・蕾と、面白い形のオオバタケシマランの花。

六合目の第一雪渓に到着。開花が始まったフギレオオバキスミレの黄色が目立つだけであった。

第二雪渓を過ぎたところで、明るい色のベニバナイチゴが目に付いた。

八合目、真駒内コース(正面に延びる道)との合流点には、未だ雪が少し残っていた。

![残雪がある八合目[真駒内コース分岐] 残雪がある八合目[真駒内コース分岐]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-L%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E6%AE%8B%E9%9B%AA%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E5%85%AB%E5%90%88%E7%9B%AE%5B%E7%9C%9F%E9%A7%92%E5%86%85%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%88%86%E5%B2%90%5Dk.jpg)

南狩場付近の岩場で見られたミヤマキンポウゲとゴゼンタチバナの群落(岩の上)。

![ゴゼンタチバナ[南狩場の岩の上] ゴゼンタチバナ[南狩場の岩の上]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-N%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E3%82%B4%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%8A%5B%E5%8D%97%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%B2%A9%E3%81%AE%E4%B8%8A%5Dk.jpg)

南狩場を越えて頂上台地の一角に入ると、展望が効かない中、大きな花を付けるシナノキンバイと清楚な五弁のイワイチョウが迎えてくれた。

12時25分、頂上に到着(登り3時間40分)。雨雲がかすめて行ったため短時間であったが雨に降られ、風も強かったので雨具上下を身に付けてのランチタイムとなった。

恒例の全体写真を撮って、13時ちょっと前に下山開始。

南狩場付近でウコンウツギと、紫色のカラマツソウの蕾が見られた。

第一雪渓付近で休憩。雪渓はかなり下まで続いている。左の東狩場山(1.319.0m)の頂部と、正面にある大平山は未だ雲の中。

五合目付近まで降りてくると時おり薄日が射し、進行方向正面(南東方)にあるカスベ岳(1,049.5m)の頂部が見えてきた。

![頭が見えた南東のカスベ岳[1049.5m] 頭が見えた南東のカスベ岳[1049.5m]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-U%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E9%A0%AD%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%9F%E5%8D%97%E6%9D%B1%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%99%E5%B2%B3%5B1049.5m%5Dk.jpg)

振り返ると、第二雪渓と南狩場。

ぬかるんだ登山道で滑らないよう、頭を木の枝などにぶつけないよう、列の前から後に伝達しながら慎重に下る。15時45分、登山口に到着(下山2時間45分)。

賀老高原キャンプ場まで移動して挨拶を済ませ、現地で解散。車ごとに好みの温泉で汗を流して帰宅した。

島牧村永豊町地区の海岸から狩場山を振り返ると、頂部は左手(噴火湾方面)から流れる雲の中に隠れたままであった。

![島牧村永豊町地区から[頂上は雲の中] 島牧村永豊町地区から[頂上は雲の中]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190714-W%E7%8B%A9%E5%A0%B4%E5%B1%B1k%E5%B3%B6%E7%89%A7%E6%9D%91%E6%B0%B8%E8%B1%8A%E7%94%BA%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%81%8B%E3%82%89%5B%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%AF%E9%9B%B2%E3%81%AE%E4%B8%AD%5Dk.jpg)

千走新道コースは八合目付近まで笹刈がされていて、ありがたかった。しかし、登山道に張り出す樹木の幹や枝が相変わらず多いので、軽くて通気性の良いヘルメットがあれば安心です。

2019年07月08日

7月7日(日) 知内丸山

6月9日の昆布岳以来、予定していた会山行は雨天中止が続いたうえ、7月は狩場山や石狩岳など健脚者向きレベルの計画が多いこともあって、一般登山者向きレベルの知内丸山(665.3m)を組み入れた。昨年6月のクリーンハイク以来で、参加は16名。

オホーツク海高気圧から吹き出す冷涼な東風(やませ)の影響で低い雲が垂れ込めていたが、雨の心配はなかった。矢越山荘前で注意事項を確認し、9時10分に出発。車道を少し進んだところに、ナツグミが実を付けていた。

車道から離れて中ノ沢川を越え、杉の植林帯に付けられた急登に取り付く。

登山道の脇に、ウメガサソウがひっそりと咲いていた。

C170付近、杉林を抜けて尾根がやや開けた場所は「開拓大地」と呼ばれている(「台地」ではない)。昭和20年代ころまで、開墾(じゃが芋畑)の鍬が入っていたと聞く。

この辺りは鹿による食害で、毒性があるワラビ、ハナヒリノキ、ユズリハ属以外は笹すらも生えていない。ポツポツときのこが現れる。とても新しそうな羆の落し物も…。ホイッスルを吹き鳴らす。

雲の中に入って濃霧となった中、C270付近の滑りやすい尾根を登る。橅の大木「八面樹」は、見通しが悪いので気付かずに通り過ぎた。

C340付近でブナの古木「百手観音」が現れた。二本の幹が絡まるように立ち上がり、沢山の枝を広げている。霧の中、いっそう幻想的な姿に見える。

広い「千畳敷」、急登の「戻ろう坂」を詰めて樹林帯から抜け、「鹿立」に至っても霧で展望は得られなかった。C550付近で休憩中に行ったお天気クイズ、①今の天気は何か:「曇り」と「霧」の答えがあったが、正解は「霧」。空の9割以上を雲が覆っているが見通しは良い状態を「曇り」、雲が地面に接して見通しが悪い状態を「霧」と言う。②「霧」と「靄(もや)」の違いは何か:「見える距離」と返された答えが正解。どちらも浮遊した微小な水滴により視程(水平方向に見通せる距離)障害が起きている状態を指すが、「霧」は視程が1km未満、「靄(もや)」は視程が1km以上・10km未満。

その先、主稜線にあがってほぼ平坦となったC570付近、ハクサンシャクナゲが咲き残っていた。

頂上直下、登山道脇に羆が蟻の巣を掘り起こした跡が生々しく認められた。霧で見通しが効かない中、ここでもホイッスルを吹き鳴らす。

11時25分、山頂に到着(登り2時間15分)。視界20メートルの中、優雅にランチタイムとする。

集合写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

C550付近から草付きの急斜面を下るころになっても、麓の小谷石地区は見えない。

そんな中、トウゲブキの鮮やかな黄色が目に映った。

登りで見過ごした橅の大木「八面樹」と対面。太い樹幹の中は、広い洞(うろ)になっている。

この付近には、ほかにも楽しい形の橅が多い。主幹と二本の枝を美しく伸ばすもの、二股に水を溜めて野鳥に水飲み場を提供するものなど…。

杉の植林帯で見かけたヒトツバイチヤクソウ。葉が退化(小さな葉が株元に1~3枚しかない)したタイプで、何本もまとまって生え、花茎は赤く、花冠も赤みを帯びているのが特徴。花の時期はベニバナイチヤクソウより遅い。

13時45分、矢越山荘に下山(下り1時間50分)。敷地内の小さな池に、睡蓮の花が咲いていた。蓮と睡蓮の違いは、以下のとおり。①花:蓮は水面より高い所に付けるが、睡蓮は水面に浮かべたように低い位置で咲かせる。②葉:どちらも円形だが、睡蓮は切れ込みがあり、蓮にはない。

挨拶を済ませ、現地で解散。ゆっくり組は、知内町「こもれび温泉」で汗を流して帰宅した。

1か月振りの会山行。霧で見通しは悪かったが、緩急の変化に富んだ地形と橅の巨木・古木がアクセントになる、楽しい山行であった。

オホーツク海高気圧から吹き出す冷涼な東風(やませ)の影響で低い雲が垂れ込めていたが、雨の心配はなかった。矢越山荘前で注意事項を確認し、9時10分に出発。車道を少し進んだところに、ナツグミが実を付けていた。

車道から離れて中ノ沢川を越え、杉の植林帯に付けられた急登に取り付く。

登山道の脇に、ウメガサソウがひっそりと咲いていた。

C170付近、杉林を抜けて尾根がやや開けた場所は「開拓大地」と呼ばれている(「台地」ではない)。昭和20年代ころまで、開墾(じゃが芋畑)の鍬が入っていたと聞く。

この辺りは鹿による食害で、毒性があるワラビ、ハナヒリノキ、ユズリハ属以外は笹すらも生えていない。ポツポツときのこが現れる。とても新しそうな羆の落し物も…。ホイッスルを吹き鳴らす。

雲の中に入って濃霧となった中、C270付近の滑りやすい尾根を登る。橅の大木「八面樹」は、見通しが悪いので気付かずに通り過ぎた。

C340付近でブナの古木「百手観音」が現れた。二本の幹が絡まるように立ち上がり、沢山の枝を広げている。霧の中、いっそう幻想的な姿に見える。

広い「千畳敷」、急登の「戻ろう坂」を詰めて樹林帯から抜け、「鹿立」に至っても霧で展望は得られなかった。C550付近で休憩中に行ったお天気クイズ、①今の天気は何か:「曇り」と「霧」の答えがあったが、正解は「霧」。空の9割以上を雲が覆っているが見通しは良い状態を「曇り」、雲が地面に接して見通しが悪い状態を「霧」と言う。②「霧」と「靄(もや)」の違いは何か:「見える距離」と返された答えが正解。どちらも浮遊した微小な水滴により視程(水平方向に見通せる距離)障害が起きている状態を指すが、「霧」は視程が1km未満、「靄(もや)」は視程が1km以上・10km未満。

その先、主稜線にあがってほぼ平坦となったC570付近、ハクサンシャクナゲが咲き残っていた。

頂上直下、登山道脇に羆が蟻の巣を掘り起こした跡が生々しく認められた。霧で見通しが効かない中、ここでもホイッスルを吹き鳴らす。

11時25分、山頂に到着(登り2時間15分)。視界20メートルの中、優雅にランチタイムとする。

集合写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

C550付近から草付きの急斜面を下るころになっても、麓の小谷石地区は見えない。

そんな中、トウゲブキの鮮やかな黄色が目に映った。

登りで見過ごした橅の大木「八面樹」と対面。太い樹幹の中は、広い洞(うろ)になっている。

この付近には、ほかにも楽しい形の橅が多い。主幹と二本の枝を美しく伸ばすもの、二股に水を溜めて野鳥に水飲み場を提供するものなど…。

杉の植林帯で見かけたヒトツバイチヤクソウ。葉が退化(小さな葉が株元に1~3枚しかない)したタイプで、何本もまとまって生え、花茎は赤く、花冠も赤みを帯びているのが特徴。花の時期はベニバナイチヤクソウより遅い。

13時45分、矢越山荘に下山(下り1時間50分)。敷地内の小さな池に、睡蓮の花が咲いていた。蓮と睡蓮の違いは、以下のとおり。①花:蓮は水面より高い所に付けるが、睡蓮は水面に浮かべたように低い位置で咲かせる。②葉:どちらも円形だが、睡蓮は切れ込みがあり、蓮にはない。

挨拶を済ませ、現地で解散。ゆっくり組は、知内町「こもれび温泉」で汗を流して帰宅した。

1か月振りの会山行。霧で見通しは悪かったが、緩急の変化に富んだ地形と橅の巨木・古木がアクセントになる、楽しい山行であった。

2019年07月06日

7月3日(水) 7月例会

6月に入り羊蹄山・旭岳・十勝岳・・・・・ 山開き登山会のニュースが聞こえてきました。良い季節になってきたのかと思いきや、今回は天気に恵まれず、予定していたお山が次々と中止になり1回のみの開催でした。

6月の行事報告

6月9日(日)・・・・昆布岳

山頂の突起が目立つ昆布岳。予想通りでしたが、登山口駐車場に着いた時点で登山や山菜採りの車で満杯。だらだらとした見通しのきかない登りが続き、途中登山道わきにリュックが置いてあり、竹藪の中でガサゴソと沢山の人が山菜を取っていた。頂上近くなると岩場となり雲の合間から見晴らしが良くなってきた。

7月の行事予定

知内丸山 狩場山 石狩岳 袴腰岳(横津岳コース) 徳舜瞥山~ホロホロ山 袴腰岳(中野ダムコース)

学習会 『屋外で雷を避けるために』その2

雷➠函館は秋に多い(本州からの低気圧の影響?) 旭川は夏に多い

積乱雲(俗に言う入道雲)を見かけたら要注意!

積乱雲が近づいているサイン➡雷鳴が聞こえる…電光が見える…急に冷たい風が吹いてくる…大粒の雨やひょう・あられが降りだした…積乱雲の下にいる。➡避難

スマホ➡気象庁の「レーダー・ナウキャスト」で最新情報を収集できる。

※詳しくは前回のブログ資料で

雷避難の姿勢 『雷しゃがみ』

6月の行事報告

6月9日(日)・・・・昆布岳

山頂の突起が目立つ昆布岳。予想通りでしたが、登山口駐車場に着いた時点で登山や山菜採りの車で満杯。だらだらとした見通しのきかない登りが続き、途中登山道わきにリュックが置いてあり、竹藪の中でガサゴソと沢山の人が山菜を取っていた。頂上近くなると岩場となり雲の合間から見晴らしが良くなってきた。

7月の行事予定

学習会 『屋外で雷を避けるために』その2

雷➠函館は秋に多い(本州からの低気圧の影響?) 旭川は夏に多い

積乱雲(俗に言う入道雲)を見かけたら要注意!

積乱雲が近づいているサイン➡雷鳴が聞こえる…電光が見える…急に冷たい風が吹いてくる…大粒の雨やひょう・あられが降りだした…積乱雲の下にいる。➡避難

スマホ➡気象庁の「レーダー・ナウキャスト」で最新情報を収集できる。

※詳しくは前回のブログ資料で

雷避難の姿勢 『雷しゃがみ』

2019年06月30日

函館山楽クラブ月例会での学習資料(2019年6月・7月)

屋外で雷を避けるために

~上記学習会の資料を掲載しました~

1.雷雲の地理的分布と背丈~上記学習会の資料を掲載しました~

全国的に見て北海道の雷日数は少ないが、函館市は割合に多い[図1]。

雷雲(積乱雲)の背丈は、夏で7km~10km超、冬は3~4km(主に日本海側で発生)。

図1 北海道の主な都市の月別雷日数の平年値(気象庁資料、A編集)

2.雷雲の構成

雷雲は雲の単位(セル:細胞)で構成され、次の三種類がある。

①単一セルだけの雷雲(成熟期の直径は4~10km)

②次々と多数のセルが発達する雷雲(多重セル)

③多数のセルが同時に活動する広域雷雨

3.雷雲の寿命

①一つのセルの寿命は約45分間(発達期、成熟期、減衰期がそれぞれ約15分間)

②多重セルや広域雷雨の寿命は数時間~半日(記録的な大雨をもたらすことも)

4.積乱雲が発生する条件

①気温の鉛直分布において、高度が100m増すごとに0.6度以上の割合で低下していく状態が、気温が氷点下25~30度になる高度(夏で8.5km~10km)まで連続的に続いていること(上空に冷たい空気が流れ込んでいる)

②大気の下層(高度1km以下)がかなり湿っており、上層では比較的乾燥していること(①と合わせて、「大気が不安定」な状態にある)

③下層の湿った空気の塊を、ある程度の高度まで強制的に持ち上げる作用が働くこと(山の斜面を風が這い上がる、下層で空気が寄り集まる風が吹いているなど)

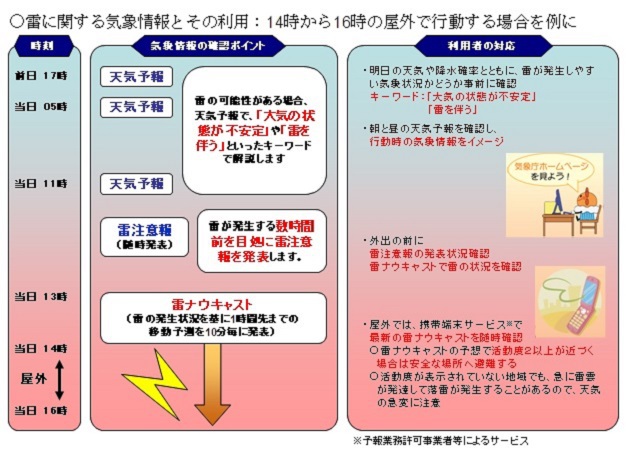

5.備え1(前日からの天気予報と気象情報、当日の雷注意報発表に注意)[図2]

①前日や当日の天気予報で雷の発生が予想される場合には、天気予報で「雷を伴う」と表現し、天気概況でも「大気の状態が不安定」と解説される

②雷注意報は、雷による被害が発生すると予想される数時間前に発表される

6.備え2(最新情報の収集)[図2]

気象庁「レーダー・ナウキャスト(降水・雷・竜巻)」(こちらの「雷」)をチェックする。

①降水ナウキャストで、強いレーダーエコー(橙、赤、臙脂[えんじ、黒味を帯びた赤]で色付け)が近くや風上側にないか

②雷ナウキャストで、活動の強い場所が近くや風上側にないか(雷ナウキャストは、雷の発生の有無に関わらず常時発表され、雷の発生状況の解析と1時間先までの推移の予報が示される)

③竜巻発生確度ナウキャストで、確度の高い場所が近くや風上側にないか

図2 雷に関する気象情報とその利用(気象庁HP)

~14時から16時に屋外で行動する場合の例~

~14時から16時に屋外で行動する場合の例~

7.予兆1(夏の午後は積乱雲の発生に注意)

「早朝の青空(蒸し暑い) → 午前中に積雲の発生と発達 → 午後に積乱雲へと大発達(雲頂から朝顔状の濃い巻雲が発生。新たな積乱雲の発生にも注意。積乱雲が近くに迫ると黒い雲として見える) → 発雷 → 夜遅くに星空」という変化パターンに注意を払う[図3]。

図3 夏の日の雲の変化パターン(出典先不明)

8.予兆2(雷鳴が聞こえたら、電光が見えたら、風や雨が強まったら)

①雷鳴が聞こえる範囲は発生位置から10km~14km

(この範囲内のどこでも落雷の可能性がある。雷鳴が聞こえた時には、すでに落雷の危険域に入っている)

②電光(ピカッ)と雷鳴(ゴロゴロ)との時間差(秒数)に0.3(音速、km/s)を掛けた数字が雷発生地点と自分との距離(km)

③急に冷たい風が吹いてきたら、すぐ風上側に雷雲がある

(この風は積乱雲から吹き出したもので、激しい突風になることもある)

④大粒の雨やひょう、あられが降りだしたら、頭上に雷雲がある

(「ひょう」も「あられ」も空から降ってくる氷の粒で成因は同じだが、気象観測では直径5mm以上のものを「ひょう」、5mm未満のものを「あられ」と言う)

9.予兆3(寒冷前線や気圧の谷、上空の寒冷低気圧の通過による雷雨は時刻を選ばない)

①西の空に積乱雲の「土手(堤防)」が現れたら要注意

②局地的な短時間大雨になりやすい

③寒冷前線や気圧の谷の通過時には風向が南よりから北西に変わり、気温が急降下

④竜巻やダウンバーストなどの突風を伴うことも多い

10.雷が落ちやすい場所

①雷雲の下、半径5~6km以内がほとんど

(ただし、10数km離れた場所に落ちた例もあるとのこと)

②雷は空に向かって突き出た箇所に飛びつく(直撃雷)

(その箇所が止まっているか、動いているかに無関係)

③落雷による電流は、電気を通しやすいものに飛び移る(側撃雷)[図5]

(樹木や四阿[あずまや]に落ちて、下にいた人が枝や庇から飛び移った電気で死傷した例が多数)

11.雷による事故の予防

①行動日の前日や当日朝にテレビやラジオ、インターネットなどで天気予報を確認し、「雷を伴う」という表現がある場合は、雷に遭遇した場合に備えた対応を想定しておく(前記の「備え1、2」)

②行動中に「予兆1、2、3」を認めたら、できるだけ早く行動を終える(下山する、小屋に避難する)

③それでも山で雷に遭ったら

ア.すぐに山頂や稜線を離れて鞍部や窪地、斜面の低い所に避難

(沢底は局地的な大雨により、急に増水する危険がある)

イ.移動中はトレッキングポールを頭上より高くかざさず、体に平行に(縦に)持つ

ウ.岩峰や高い樹木の下に立ったりもたれたりするのは非常に危険

エ.小屋に避難した場合は壁や柱から離れ、中央の広い場所で待機する

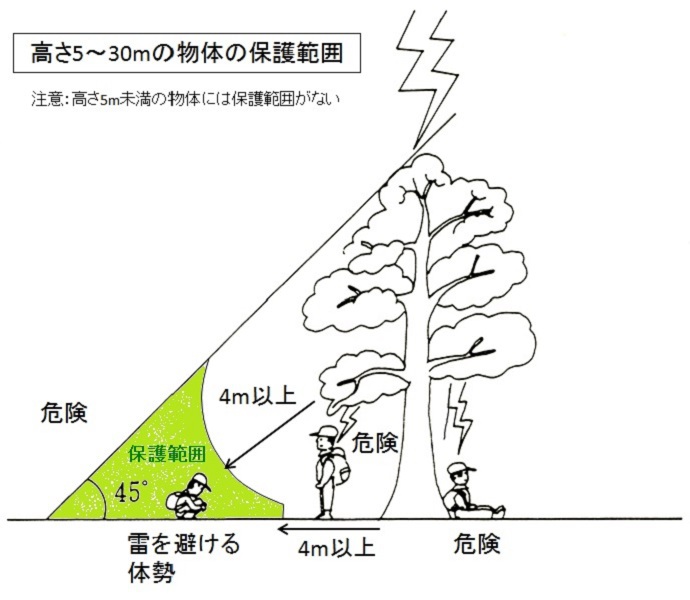

オ.高さ5~30mの物体(樹木、建物、鉄塔、電柱)の保護範囲[図4]

・側撃雷[図5]を避けるため物体から4m以上離れる(コンクリート電柱は2m以上)

・樹木から張り出している葉や小枝からも、必ず4m以上離れる

・物体の頂部を見上げる角度(仰角)が45度以上になる位置が保護範囲

(ただし、高さ30m以上の物体では、物体直下から4m以上30m以内の位置が保護範囲になる[仰角45度は通用しない])

カ.避難の姿勢

・姿勢を低く保つ

・「オ.」項の場所や鞍部、窪地、斜面の低い所で雨具や簡易テント(ポールを立てない)をかぶり、両足の間隔を狭くしてしゃがみ、指で両耳穴をふさぐ

(両足を広げたり地面・岩石に腰掛けたりしていると、落雷時に地面を流れる電流が体内を流れ、負傷することもある)

・トレッキングポールなどの長いものは、縮めて地面に寝かせる

・同行者は側撃雷を避けるため、互いに1~2mの距離をおく

キ.一つひとつの雷雲は直径数kmだが集団で次々と発生するので、雷雲が遠ざかって青空が現れても、安全な場所であれば20分間くらいは動かない

ク.かつては、「金属類(ヘアピン、アクセサリー、金具付きの服、カメラ、腕時計など)が雷を引き寄せるため身体から外すべき」と言われていたが、誤りである。最近は雷時に、人体より電気の流れやすい金属周辺の皮膚に軽度のやけどは負うが、雷の電流の多くが金属に流れる分だけ人体を流れる電流が減り、生存確率は上がると言われている。身につけた金属類の扱いに気を払うより、安全性の高い場所に一刻も早く逃げることが先決

図4 屋外で直撃雷・側撃雷を避ける方法(出典先不明、A編集)

図5 樹木に落雷した電流が近くに置いた人形に再放電する「側撃雷」の実験例

(気象庁HP、電力中央研究所提供)

(気象庁HP、電力中央研究所提供)

2019年06月11日

6月9日(日) 昆布岳

豊浦町とニセコ町の境に聳える昆布岳(1,044.9m)を訪れた。山名はアイヌ語の「コンポ・ヌプリ」(小さなコブ山)から転化したそうで、なだらかな裾野と尖った山頂部が目立つ。一等三角点が設置された頂上からは、羊蹄山やニセコ連峰、洞爺湖などの眺望が良い。参加は17名。

豊浦町・道道914号線「上泉」地区の登山用駐車場は、登山や山菜採りの車で満杯であった。ここを8時5分に出発し、広い尾根道を緩やかに登っていく。写真は二合目付近。

登山道脇で、春から初夏の花々が迎えてくれる。ツクバネソウ[衝羽根草](左上)、オオアマドコロ[大甘野老](右上)、ツボスミレ[坪菫]・別名ニョイスミレ[如意菫](左下)、タチツボスミレ[立坪菫](右下)。

C550の古い林道との交差点(三・五合目)で、休憩を兼ねて読図の学習を実施。五合目近くになっても登山道の周りの植生に大きな変化がないが、樹木は樺が目立ってきた。

五合目付近で見かけたノウゴウイチゴ[能郷苺]は、鋸歯状の葉先ごとに丸い水滴を付けていた。S先生によると、葉先にある「水孔」から余分な水分が押し出されているとのことで、気温が下がる(湿度が高い)朝に良くみられるようだ。フキの葉先でも、同じ現象が見られた。

![ノウゴウイチゴ[能郷苺] ノウゴウイチゴ[能郷苺]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-D%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%B4%5B%E8%83%BD%E9%83%B7%E8%8B%BA%5Dk.jpg)

五合目を過ぎ、「メガネ岩」に到着。昆布岳火山体の古い溶岩によるもので、岩質は「白濁した斜長石の目立つガラス質輝石安山岩」(ネット検索)とのこと。三々五々、岩のアーチを探訪する。

かなり細かい柱状節理が発達している。その「メガネ」部分を額縁にして、一枚パチリ。

岩肌に水平に付いた溝に、多くのミヤマオダマキ[深山苧環]が今を盛りと咲き誇っていた。岩壁の下部と上部に見られた株の姿をどうぞ。

九合目に達すると、ようやく周りの視界が開けてくる。本峰の東尾根と911m峰(右)を望む。

![九合目から本峰東尾根[右は911m峰] 九合目から本峰東尾根[右は911m峰]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-I%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E4%B9%9D%E5%90%88%E7%9B%AE%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%AC%E5%B3%B0%E6%9D%B1%E5%B0%BE%E6%A0%B9%5B%E5%8F%B3%E3%81%AF911m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)

ここから最後の急登が始まる。

雪が消えたばかりの登山道脇には、春の花が見られた。エンレイソウ[延齢草]の実(左上、これは五合目付近で)、エゾイチゲ[蝦夷一華](右上)、サンカヨウ[山荷葉](左下)、シラネアオイ[白根葵](右下)。

そして、ハクサンチドリ[白山千鳥](左上)、ヤマタネツケバナ[山種漬花](右上)、ツバメオモト[燕万年青](左下)、ウコンウツギ[鬱金空木](右下、これは頂上で)。

頂上直下の露岩帯から、南西の944m峰を望む。

11時20分、頂上に到着。新しくなった「昆布」形の標識が出迎えてくれた。初めて頂上に立った会員のみの限定写真2枚。

頂上からの展望は低い雲のため今ひとつだったが、時折り雲が切れると、真北にニセコ連峰が望めた。

北東の後方羊蹄山(1,898m)は、山頂が雲の中。

恒例の全体写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

下山中に見られた花は、クロツリバナ[黒吊花](左上)、ガマズミ[莢蒾](右上)、ホオノキ[朴の木](左下)、ベニバナイチヤクソウ[紅花一薬草](右下)。Tさんによると、クロツリバナは、本州中部以北の亜高山帯(道南ではダケカンバ帯に相当)に生育するとのこと。

14時20分、登山口駐車場に到着して下山終了。挨拶の後に現地で解散し、車ごとに入浴して帰宅した。頂上からの眺めは今ひとつだったが、写しきれないほど多くの花と出会うことができた良い山行だった。

豊浦町・道道914号線「上泉」地区の登山用駐車場は、登山や山菜採りの車で満杯であった。ここを8時5分に出発し、広い尾根道を緩やかに登っていく。写真は二合目付近。

登山道脇で、春から初夏の花々が迎えてくれる。ツクバネソウ[衝羽根草](左上)、オオアマドコロ[大甘野老](右上)、ツボスミレ[坪菫]・別名ニョイスミレ[如意菫](左下)、タチツボスミレ[立坪菫](右下)。

C550の古い林道との交差点(三・五合目)で、休憩を兼ねて読図の学習を実施。五合目近くになっても登山道の周りの植生に大きな変化がないが、樹木は樺が目立ってきた。

五合目付近で見かけたノウゴウイチゴ[能郷苺]は、鋸歯状の葉先ごとに丸い水滴を付けていた。S先生によると、葉先にある「水孔」から余分な水分が押し出されているとのことで、気温が下がる(湿度が高い)朝に良くみられるようだ。フキの葉先でも、同じ現象が見られた。

![ノウゴウイチゴ[能郷苺] ノウゴウイチゴ[能郷苺]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-D%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%B4%5B%E8%83%BD%E9%83%B7%E8%8B%BA%5Dk.jpg)

五合目を過ぎ、「メガネ岩」に到着。昆布岳火山体の古い溶岩によるもので、岩質は「白濁した斜長石の目立つガラス質輝石安山岩」(ネット検索)とのこと。三々五々、岩のアーチを探訪する。

かなり細かい柱状節理が発達している。その「メガネ」部分を額縁にして、一枚パチリ。

岩肌に水平に付いた溝に、多くのミヤマオダマキ[深山苧環]が今を盛りと咲き誇っていた。岩壁の下部と上部に見られた株の姿をどうぞ。

九合目に達すると、ようやく周りの視界が開けてくる。本峰の東尾根と911m峰(右)を望む。

![九合目から本峰東尾根[右は911m峰] 九合目から本峰東尾根[右は911m峰]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-I%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E4%B9%9D%E5%90%88%E7%9B%AE%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%AC%E5%B3%B0%E6%9D%B1%E5%B0%BE%E6%A0%B9%5B%E5%8F%B3%E3%81%AF911m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)

ここから最後の急登が始まる。

雪が消えたばかりの登山道脇には、春の花が見られた。エンレイソウ[延齢草]の実(左上、これは五合目付近で)、エゾイチゲ[蝦夷一華](右上)、サンカヨウ[山荷葉](左下)、シラネアオイ[白根葵](右下)。

そして、ハクサンチドリ[白山千鳥](左上)、ヤマタネツケバナ[山種漬花](右上)、ツバメオモト[燕万年青](左下)、ウコンウツギ[鬱金空木](右下、これは頂上で)。

頂上直下の露岩帯から、南西の944m峰を望む。

11時20分、頂上に到着。新しくなった「昆布」形の標識が出迎えてくれた。初めて頂上に立った会員のみの限定写真2枚。

頂上からの展望は低い雲のため今ひとつだったが、時折り雲が切れると、真北にニセコ連峰が望めた。

北東の後方羊蹄山(1,898m)は、山頂が雲の中。

恒例の全体写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

下山中に見られた花は、クロツリバナ[黒吊花](左上)、ガマズミ[莢蒾](右上)、ホオノキ[朴の木](左下)、ベニバナイチヤクソウ[紅花一薬草](右下)。Tさんによると、クロツリバナは、本州中部以北の亜高山帯(道南ではダケカンバ帯に相当)に生育するとのこと。

14時20分、登山口駐車場に到着して下山終了。挨拶の後に現地で解散し、車ごとに入浴して帰宅した。頂上からの眺めは今ひとつだったが、写しきれないほど多くの花と出会うことができた良い山行だった。