2019年05月16日

5月16日(木) 毛無山(登山道整備)

北斗市の毛無山(750.4m、通称:北斗毛無山)は近年、当クラブが毎年登山道を整備しており、春は頂上に至る登山道の整備と沢に架かる丸木橋の補修を行っている。今回は当クラブ会員16人に加え、「函館マウンテンクラブ」さんから3人の応援があった。頂上までの登山道組(ロープ交換・枝払い・危険個所テープ付け)と橋組(登山口から「桧沢の滝」に至る橋の補修)に分かれて出発した。以下は、橋組の作業の様子。

壊れた丸木橋は、流木や倒木を利用して基礎を作る。

針金で固定したあと、隙間を小枝や砂利で埋めていく。

一級国道並みの橋が出来上がる。

すぐ上の橋では増水で流されないよう、川底の砂利を掘って流れを円滑にする。

橋組の先行部隊が近くから倒木などを集めて切り揃えてくれたお蔭で、次の橋も立派に補修された。

完成の記念写真。

更に上の橋では古い丸太が下流側にずれて、ダム状態になっていた。

下流側の丸太を撤去して新しく架け替え、針金で固定したあと隙間を砂利で埋める。

別の場所では橋の補修のほか、川底を掘って流れ幅を狭め、岸辺に飛び石を置いた。

爽やかな「桧沢の滝」に到着。橋組のうち9人はここで引き返し、1人は登山道組9人を追って上部に向かった。

沢の脇には、枯葉の布団を被った残雪があった。近くでは、まだエゾエンゴサクが咲いていた。

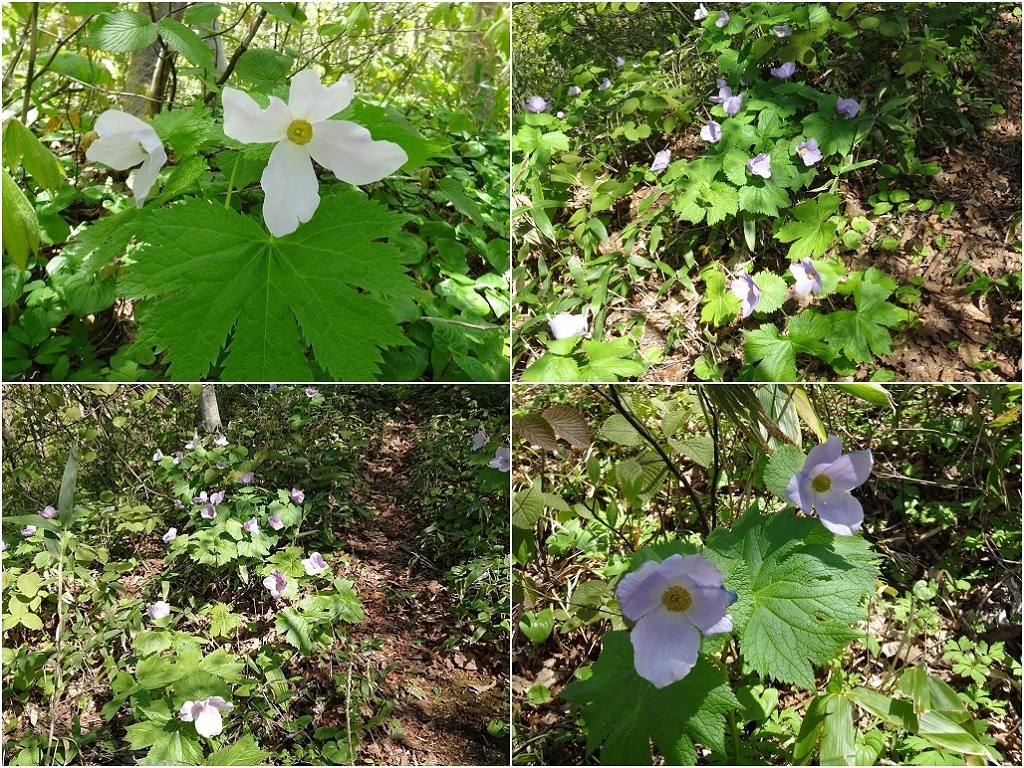

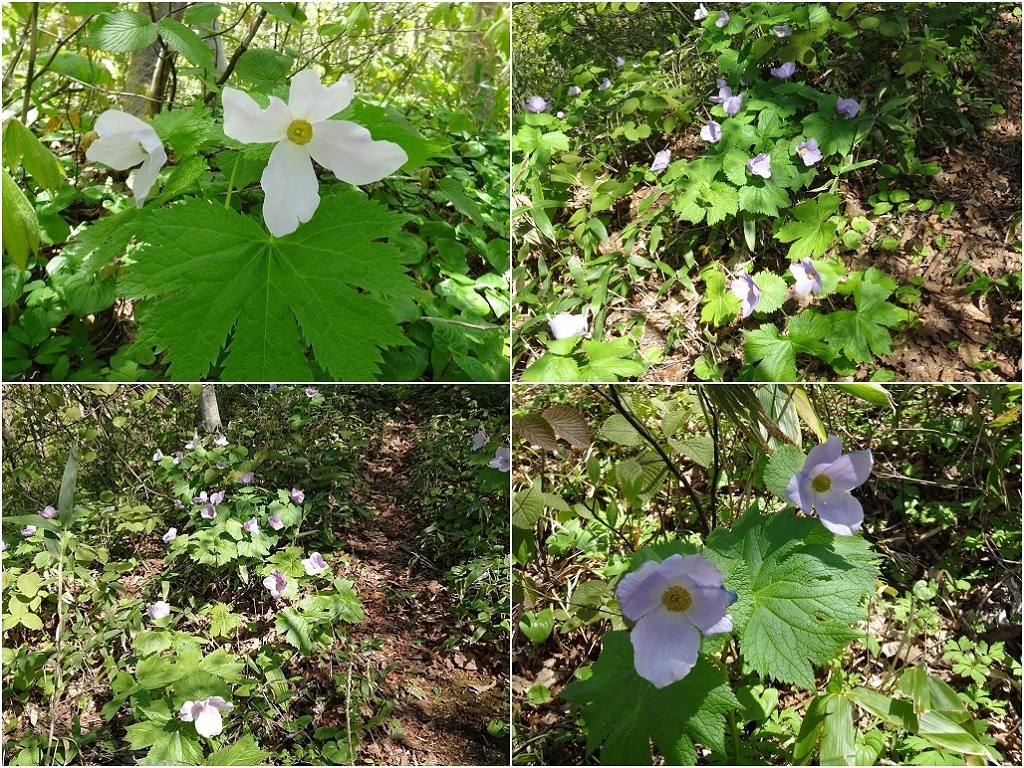

定番の「春の妖精」たち。エゾエンゴサク(左上)、シラネアオイ(右上)、ニリンソウ(左下)、オオバキスミレ(右下)。

キクザキイチゲ(左上)、キバナイカリソウ(右上)、タチカメバソウ(左下)、チゴユリ(右下)。

続きは、5月26日(日)に予定されている「北斗市自然に親しむ会」主催の登山会でどうぞ。詳細はこちらをご覧ください。

壊れた丸木橋は、流木や倒木を利用して基礎を作る。

針金で固定したあと、隙間を小枝や砂利で埋めていく。

一級国道並みの橋が出来上がる。

すぐ上の橋では増水で流されないよう、川底の砂利を掘って流れを円滑にする。

橋組の先行部隊が近くから倒木などを集めて切り揃えてくれたお蔭で、次の橋も立派に補修された。

完成の記念写真。

更に上の橋では古い丸太が下流側にずれて、ダム状態になっていた。

下流側の丸太を撤去して新しく架け替え、針金で固定したあと隙間を砂利で埋める。

別の場所では橋の補修のほか、川底を掘って流れ幅を狭め、岸辺に飛び石を置いた。

爽やかな「桧沢の滝」に到着。橋組のうち9人はここで引き返し、1人は登山道組9人を追って上部に向かった。

沢の脇には、枯葉の布団を被った残雪があった。近くでは、まだエゾエンゴサクが咲いていた。

定番の「春の妖精」たち。エゾエンゴサク(左上)、シラネアオイ(右上)、ニリンソウ(左下)、オオバキスミレ(右下)。

キクザキイチゲ(左上)、キバナイカリソウ(右上)、タチカメバソウ(左下)、チゴユリ(右下)。

続きは、5月26日(日)に予定されている「北斗市自然に親しむ会」主催の登山会でどうぞ。詳細はこちらをご覧ください。

2019年05月15日

5月12日(日) ヤンカ山

旧・熊石町の北方に聳えるヤンカ山(619.3m)を訪れた。オオサクラソウやシラネアオイなど、鮮やかな山野草の鑑賞を目当てに、この時期を選んだ。ルートは「東側コース」を登り、「滝ノ沢コース」を下る反時計回りとした。参加は29名。

国道229号線、乙部町から八雲町(旧熊石町)に入った海岸から、冷水岳(1,175m)の海寄りにヤンカ山が見えた(左方の三角錐)。アイヌ語の「海からそそり立つ所」を意味すると言う山名のとおり、良く目立つ山容をしている。

![熊石海岸から冷水岳とヤンカ山[左] 熊石海岸から冷水岳とヤンカ山[左]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190512-A%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E5%B1%B1k%E7%86%8A%E7%9F%B3%E6%B5%B7%E5%B2%B8%E3%81%8B%E3%82%89%E5%86%B7%E6%B0%B4%E5%B2%B3%E3%81%A8%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5Dk.jpg)

熊石斎場の直ぐ上にある未舗装駐車場に車を数台置かせてもらい、最小限の車で勢至堂川林道の二股まで入る。09時35分に出発。取り付いた「東側コース」はミズナラの林に覆われた尾根道で、最初から急な登りで始まる。

足元には先ず、チゴユリが清楚な姿を見せてくれた。

傾斜が少し緩くなったところで、体温調整のため最初の休憩を取る。快晴の空で、木漏れ日が清々しい。

ここから細い尾根道が続く。足元に気を付けながら、ゆっくりと歩を進めていくと、お目当ての花々が次々と目に入ってくる。オオカメノキからどうぞ。

目線を上に向けると、ハウチワカエデの花。

下に向けると、サルメンエビネ。

シラネアオイは最盛期を過ぎた感はあるが、まだ賑やかに次々と迎えてくれた。白花も…。

そして、お目当てのひとつオオサクラソウ。西向きの急斜面などに、大きな群落を成している箇所が沢山あった。

コキンバイもどうぞ。

前ヤンカ(標高540m余り)の頂部に上がると、ヤンカ山本峰が眼前に迫る。標高差40mほどを下り、涼風が吹き抜けるコルから頂上に向けて115mほどの登りとなる。

両側が切れ落ちた急な登りの途中で見かけたセンボンヤリの一群。ボンヤリ歩いていると踏み付けそう(チコちゃんに叱られる…)。

11時55分、頂上到着。初めて頂上を踏むメンバーの、晴ればれとした表情。

山頂から、北方~東方の展望が素晴らしい。パノラマでどうぞ。

南東方向には、残雪が少なくなった乙部岳(1,016.9m)。

![乙部岳[中央奥] 乙部岳[中央奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190512-O%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E5%B1%B1k%E4%B9%99%E9%83%A8%E5%B2%B3%EF%BC%9A%E9%8E%8C%E7%94%B0%E3%81%95%E3%82%93k_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98%E3%81%8D.jpg)

両側が切れ落ちた細長い山頂部なので、三々五々に散らばってランチタイムとする。

恒例の全体写真を撮って、12時35分に下山を開始。

「滝ノ沢コース」は、頂上から505mピーク手前のコルまで急な下りになるので、慎重に通過する。

登りの「東側コース」ほどではないが、こちらも見頃を迎えた花が多かった。そのひとつ、ヒメイチゲ。

名残りのカタクリ。

キバナイカリソウ。

これも名残りのミネザクラ(?)。

505mピークからヤンカ山本峰を振り返る。手前(南側)は名のとおり「そそり立つ」ような急斜面となっている。

トドマツの植林地を抜けた所で見かけたサンカヨウ。

尾根の末端から、固定ロープに頼って沢に降り立つ。

荒れた林道に上がると、オランダガラシ(クレソン)の花が咲き誇っていた。

14時20分、林道終点に到着して下山を終了。挨拶を終え、入浴は車毎として解散した。雲ひとつない青空のもと、オオサクラソウなどの美しい花々を愛でることができた、幸せなひとときだった。

なお、晩秋のヤンカ山を訪れたときの様子は、こちらをご覧ください。

国道229号線、乙部町から八雲町(旧熊石町)に入った海岸から、冷水岳(1,175m)の海寄りにヤンカ山が見えた(左方の三角錐)。アイヌ語の「海からそそり立つ所」を意味すると言う山名のとおり、良く目立つ山容をしている。

![熊石海岸から冷水岳とヤンカ山[左] 熊石海岸から冷水岳とヤンカ山[左]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190512-A%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E5%B1%B1k%E7%86%8A%E7%9F%B3%E6%B5%B7%E5%B2%B8%E3%81%8B%E3%82%89%E5%86%B7%E6%B0%B4%E5%B2%B3%E3%81%A8%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5Dk.jpg)

熊石斎場の直ぐ上にある未舗装駐車場に車を数台置かせてもらい、最小限の車で勢至堂川林道の二股まで入る。09時35分に出発。取り付いた「東側コース」はミズナラの林に覆われた尾根道で、最初から急な登りで始まる。

足元には先ず、チゴユリが清楚な姿を見せてくれた。

傾斜が少し緩くなったところで、体温調整のため最初の休憩を取る。快晴の空で、木漏れ日が清々しい。

ここから細い尾根道が続く。足元に気を付けながら、ゆっくりと歩を進めていくと、お目当ての花々が次々と目に入ってくる。オオカメノキからどうぞ。

目線を上に向けると、ハウチワカエデの花。

下に向けると、サルメンエビネ。

シラネアオイは最盛期を過ぎた感はあるが、まだ賑やかに次々と迎えてくれた。白花も…。

そして、お目当てのひとつオオサクラソウ。西向きの急斜面などに、大きな群落を成している箇所が沢山あった。

コキンバイもどうぞ。

前ヤンカ(標高540m余り)の頂部に上がると、ヤンカ山本峰が眼前に迫る。標高差40mほどを下り、涼風が吹き抜けるコルから頂上に向けて115mほどの登りとなる。

両側が切れ落ちた急な登りの途中で見かけたセンボンヤリの一群。ボンヤリ歩いていると踏み付けそう(チコちゃんに叱られる…)。

11時55分、頂上到着。初めて頂上を踏むメンバーの、晴ればれとした表情。

山頂から、北方~東方の展望が素晴らしい。パノラマでどうぞ。

南東方向には、残雪が少なくなった乙部岳(1,016.9m)。

![乙部岳[中央奥] 乙部岳[中央奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190512-O%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E5%B1%B1k%E4%B9%99%E9%83%A8%E5%B2%B3%EF%BC%9A%E9%8E%8C%E7%94%B0%E3%81%95%E3%82%93k_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98%E3%81%8D.jpg)

両側が切れ落ちた細長い山頂部なので、三々五々に散らばってランチタイムとする。

恒例の全体写真を撮って、12時35分に下山を開始。

「滝ノ沢コース」は、頂上から505mピーク手前のコルまで急な下りになるので、慎重に通過する。

登りの「東側コース」ほどではないが、こちらも見頃を迎えた花が多かった。そのひとつ、ヒメイチゲ。

名残りのカタクリ。

キバナイカリソウ。

これも名残りのミネザクラ(?)。

505mピークからヤンカ山本峰を振り返る。手前(南側)は名のとおり「そそり立つ」ような急斜面となっている。

トドマツの植林地を抜けた所で見かけたサンカヨウ。

尾根の末端から、固定ロープに頼って沢に降り立つ。

荒れた林道に上がると、オランダガラシ(クレソン)の花が咲き誇っていた。

14時20分、林道終点に到着して下山を終了。挨拶を終え、入浴は車毎として解散した。雲ひとつない青空のもと、オオサクラソウなどの美しい花々を愛でることができた、幸せなひとときだった。

なお、晩秋のヤンカ山を訪れたときの様子は、こちらをご覧ください。

2019年05月07日

5月5日 小幌

5月の自然部山行は秘境駅で全国的に有名になったJR室蘭本線小幌駅を通る周遊ルート。礼文華トンネル脇から出発し,小幌駅まで沢を下る。駅からは岩屋海岸へとさらに下り,岩屋観音を参拝。帰途は下りとは別の沢を林道まで登り,林道を出発地点まで戻るというルート。小幌駅から文太郎浜へ下りるとろうそく岩が見られるとのことだが,今回は自然部ということで安全なルートを歩くことにした。

9時半に出発。小幌駅までは小さな沢沿いに何度も渡渉しながら下る。さすがにもうフクジュソウは見られなかったが,カタクリ,キクザキイチゲから始まり,ニリンソウが様々な装いを見せてくれた。

さらにエゾエンゴサク,ネコノメソウ,ミヤマスミレ(斑入りも),フッキソウ,キタコブシ。

ワサビもたくさん見られた。その辛さを味わってみる人も。

下りて来た沢を振り返る。

10時過ぎに小幌駅到着。しばらく駅の佇まいを楽しむ。休憩中に特急が通過した。

10時25分小幌駅出発。また別の花々が歩みを遅らせる。先ずはワスレナグサ,シラネアオイ,ナニワズ。

ホソバエンゴサク(葉と種),オクエゾサイシン,ハマハタザオ(?)。

ヒトリシズカ,フデリンドウ。

海岸に近づくと断崖が落ちている。

また別の花。アマドコロ,ノビネチドリ(?),ミヤマエンレイソウ。

きれいな浜が見えて来た。

11時15分岩屋海岸到着。ここで昼食。

断崖下の岩屋観音。

昼食後に干潮の岩棚を歩いてみる。岩ノリ・フノリ・種々の海草,ムラサキインコやムラサキイガイがビッシリ敷き詰められている。

遠く駒ヶ岳が海の上に見える。海岸を背に全体写真。

11時45分海岸出発。沢沿いに登る。

ここでサンカヨウが見られるとは思わなかった。

アズマイチゲも見られた。

林道に出る少し前に見られる巨大な木の洞。

林道を1.3キロほど歩いて12時40分出発点到着。挨拶の後,車毎に解散した。

9時半に出発。小幌駅までは小さな沢沿いに何度も渡渉しながら下る。さすがにもうフクジュソウは見られなかったが,カタクリ,キクザキイチゲから始まり,ニリンソウが様々な装いを見せてくれた。

さらにエゾエンゴサク,ネコノメソウ,ミヤマスミレ(斑入りも),フッキソウ,キタコブシ。

ワサビもたくさん見られた。その辛さを味わってみる人も。

下りて来た沢を振り返る。

10時過ぎに小幌駅到着。しばらく駅の佇まいを楽しむ。休憩中に特急が通過した。

10時25分小幌駅出発。また別の花々が歩みを遅らせる。先ずはワスレナグサ,シラネアオイ,ナニワズ。

ホソバエンゴサク(葉と種),オクエゾサイシン,ハマハタザオ(?)。

ヒトリシズカ,フデリンドウ。

海岸に近づくと断崖が落ちている。

また別の花。アマドコロ,ノビネチドリ(?),ミヤマエンレイソウ。

きれいな浜が見えて来た。

11時15分岩屋海岸到着。ここで昼食。

断崖下の岩屋観音。

昼食後に干潮の岩棚を歩いてみる。岩ノリ・フノリ・種々の海草,ムラサキインコやムラサキイガイがビッシリ敷き詰められている。

遠く駒ヶ岳が海の上に見える。海岸を背に全体写真。

11時45分海岸出発。沢沿いに登る。

ここでサンカヨウが見られるとは思わなかった。

アズマイチゲも見られた。

林道に出る少し前に見られる巨大な木の洞。

林道を1.3キロほど歩いて12時40分出発点到着。挨拶の後,車毎に解散した。

2019年05月03日

5月1日 5月例会

令和初日となったこの日、例会が開催されました。体制も一新され、新会長から会の運営(透明性)・会員の意識(登山を安全に楽しむための必要な持ち物や学習の必要性)にかかわる基本方針が述べられました。熊・スズメバチ・ダニ・マムシ・ブヨと・・・春山~夏山の始まりです。天候は厳しいですが虫に襲われない真っ白な冬山は終わりです。

行事報告

4/7当別丸山(「北斗市自然に親しむ会」主催)・・・・・朝、開催できるかどうか迷うほどの雨で、出発を30分遅らせスタートしました。登山道は雪と笹が混交し長靴か登山靴でなければ厳しく、苦労していた参加者もいました。

4/14漁岳・・・・・前日、苫小牧のコテージに宿泊。すばらしい天候に恵まれ、とにかく景色が最高。

4/14恵山・・・・・ホテル恵風から出発。この時期の恵山は登山道に一部残雪があり、花の時期ではなく少し残念だった。

4/21太鼓山~俄虫沢・・・・・春の花が咲き乱れ素晴らしかった。特にカタクリが一面に広がり圧巻。エゾノリュウキンカは8分咲きくらいで、まだまだ楽しめそうだった。その後何人かは、レクの森にも移動・散策。

4/28元山~笹山~八幡岳・・・・・見晴らしの良い元山から笹山へ。心配した八幡岳への登山道はそれほど荒れておらず希望者で登頂。下の方から刈払機の音がして数人で登山道整備をされておりました。感謝です。

4/30袴腰岳・・・・・この時期に行ったことはなかった。もっと早い時期であれば雪があり烏帽子岳まで直進できたが、雪が少なく途中から夏道を辿った。曇りであったが眺望が良く大千軒・羊蹄・下北半島まで望めた。登山終了後、駐車場から車で下っていく途中、斜面にキタコブシが上から下へ帯のように並び一面に咲いていた。

5月の行事予定

小幌 ヤンカ山 伊達紋別岳 毛無山(「北斗市自然に親しむ会」登山大会)

行事報告

4/7当別丸山(「北斗市自然に親しむ会」主催)・・・・・朝、開催できるかどうか迷うほどの雨で、出発を30分遅らせスタートしました。登山道は雪と笹が混交し長靴か登山靴でなければ厳しく、苦労していた参加者もいました。

4/14漁岳・・・・・前日、苫小牧のコテージに宿泊。すばらしい天候に恵まれ、とにかく景色が最高。

4/14恵山・・・・・ホテル恵風から出発。この時期の恵山は登山道に一部残雪があり、花の時期ではなく少し残念だった。

4/21太鼓山~俄虫沢・・・・・春の花が咲き乱れ素晴らしかった。特にカタクリが一面に広がり圧巻。エゾノリュウキンカは8分咲きくらいで、まだまだ楽しめそうだった。その後何人かは、レクの森にも移動・散策。

4/28元山~笹山~八幡岳・・・・・見晴らしの良い元山から笹山へ。心配した八幡岳への登山道はそれほど荒れておらず希望者で登頂。下の方から刈払機の音がして数人で登山道整備をされておりました。感謝です。

4/30袴腰岳・・・・・この時期に行ったことはなかった。もっと早い時期であれば雪があり烏帽子岳まで直進できたが、雪が少なく途中から夏道を辿った。曇りであったが眺望が良く大千軒・羊蹄・下北半島まで望めた。登山終了後、駐車場から車で下っていく途中、斜面にキタコブシが上から下へ帯のように並び一面に咲いていた。

5月の行事予定

小幌 ヤンカ山 伊達紋別岳 毛無山(「北斗市自然に親しむ会」登山大会)

2019年05月02日

4月30日(火、祝) 袴腰岳

平成最後の山行は、函館市の最高峰である袴腰岳(1,108.4m)。消えゆく雪を楽しみながら往復した。参加は16名。

最終ゲート(C970付近)手前の駐車場で出発準備を整え、リーダー(今回のチーフはOnさん)から注意事項や天気見通しについて説明。

8時50分、駐車場を出発。巻層雲が広がる薄曇りの空に、低気圧の接近を知らせる日暈が架かっていた(太陽の左から下にある細い「影」はカメラのゴミ)。早ければ14時頃、遅くとも16時頃には雨が降り始めるという予想の元に行動する。

車道を辿ったり雪面を歩いたりしてC1076付近まで来たところで、地形図と方位磁針を出して読図のミニ講座。このあと、東方向の烏帽子岳(1,078m)に向けて雪面を進む。正面に烏帽子岳と袴腰岳が重なって見える。

C1050~C1100の緩斜面は雪が消えて、ほぼ笹原となっていた。等高線に平行する直進ルートは諦めて、稜線上の夏道に向けて少し登る。

右手に、津軽海峡をはさんで下北半島が望めた。恐山周辺の山々や、半島北東端の尻屋崎も。

気象レーダーから300mほど烏帽子岳寄りの地点で夏道に上がると、北方にうっすらと羊蹄山(左、1,898m)と有珠山(中央手前、733m)が見えた。

![夏道から見えた羊蹄山と有珠山[手前] 夏道から見えた羊蹄山と有珠山[手前]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190430-F%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3k%E5%A4%8F%E9%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%9F%E7%BE%8A%E8%B9%84%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%9C%89%E7%8F%A0%E5%B1%B1%5B%E6%89%8B%E5%89%8D%5Dk.jpg)

夏道に沿って進む。第一湿原の手前に雪は無く、第二湿原の手前は雪原になっていた。スノーシューやかんじきを携行したが、つぼ足で十分だった。

10時30分、烏帽子岳に到着。風はやや強かったが、展望は割合にきいた。山頂から反時計回りに撮った展望をお楽しみください。始めに北西方向の駒ヶ岳(1,131m)。

南西方向には、桂岳(右、733.6m)と遠く大千軒岳(左奥、1,071.9m)方面の山々。

南に、庄司山(570.3m)、函館山(334m)と函館市街地を俯瞰する。右端の港町ふ頭に、この日に入港した4万8千トンのクルーズ客船が見える。

それと、雁皮山(743.3m)。遠景は下北半島。

南東方向には、三森山(842.1m)と毛無山(630.6m)、三枚岳(585.6m)、恵山(617.6m)、古部丸山(691.0m)のそろい踏み。

そして東に、目指す袴腰岳。

烏帽子岳からコルに向かう斜面は残雪が少なかったが、少しだけシリセードが楽しめた。

コルから振り返ると、烏帽子岳斜面の雪と笹のグラデーションが美しい。

袴腰岳の肩に上がると、北に鹿部丸山(909.2m)の広い頂き。遠景は噴火湾対岸の室蘭方面。

北東に、熊泊山(左、817.9m)と双耳峰の泣面山(本峰は左、834.9m)。

![熊泊山[左]と泣面山 熊泊山[左]と泣面山](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190430-R%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3k%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E6%B3%A3%E9%9D%A2%E5%B1%B1k.jpg)

11時30分、袴腰岳頂上に到着。全体写真を撮ってから昼食とする。

12時5分、山頂を後にして僅かに行くと、足元に可憐なヒメイチゲが数輪咲いていた。今回の山行で見かけた、唯一の花。

横津岳方面の緩斜面は、雪と笹が縞模様を描いていた。

気が付かないうち、噴火湾に背の低い層雲(底が海面に接していれば「海霧」)が侵入してきた。冷たい海面上を吹き渡る空気の温度・湿度が高くなってきたのだろう。低気圧に伴う温暖前線が近づいていることを知らせてくれた。

![噴火湾に層雲[海霧]が侵入してきた 噴火湾に層雲[海霧]が侵入してきた](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190430-V%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3k%E5%99%B4%E7%81%AB%E6%B9%BE%E3%81%AB%E5%B1%A4%E9%9B%B2%5B%E6%B5%B7%E9%9C%A7%5D%E3%81%8C%E4%BE%B5%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9Fk.jpg)

14時ちょうど、駐車場に到着して登山終了。登山装備を解いていると小雨が降り出してきたが、行動中は雨に当たらず展望も利いて、幸運に恵まれた平成最後の良い山行になった。

最終ゲート(C970付近)手前の駐車場で出発準備を整え、リーダー(今回のチーフはOnさん)から注意事項や天気見通しについて説明。

8時50分、駐車場を出発。巻層雲が広がる薄曇りの空に、低気圧の接近を知らせる日暈が架かっていた(太陽の左から下にある細い「影」はカメラのゴミ)。早ければ14時頃、遅くとも16時頃には雨が降り始めるという予想の元に行動する。

車道を辿ったり雪面を歩いたりしてC1076付近まで来たところで、地形図と方位磁針を出して読図のミニ講座。このあと、東方向の烏帽子岳(1,078m)に向けて雪面を進む。正面に烏帽子岳と袴腰岳が重なって見える。

C1050~C1100の緩斜面は雪が消えて、ほぼ笹原となっていた。等高線に平行する直進ルートは諦めて、稜線上の夏道に向けて少し登る。

右手に、津軽海峡をはさんで下北半島が望めた。恐山周辺の山々や、半島北東端の尻屋崎も。

気象レーダーから300mほど烏帽子岳寄りの地点で夏道に上がると、北方にうっすらと羊蹄山(左、1,898m)と有珠山(中央手前、733m)が見えた。

![夏道から見えた羊蹄山と有珠山[手前] 夏道から見えた羊蹄山と有珠山[手前]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190430-F%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3k%E5%A4%8F%E9%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%9F%E7%BE%8A%E8%B9%84%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%9C%89%E7%8F%A0%E5%B1%B1%5B%E6%89%8B%E5%89%8D%5Dk.jpg)

夏道に沿って進む。第一湿原の手前に雪は無く、第二湿原の手前は雪原になっていた。スノーシューやかんじきを携行したが、つぼ足で十分だった。

10時30分、烏帽子岳に到着。風はやや強かったが、展望は割合にきいた。山頂から反時計回りに撮った展望をお楽しみください。始めに北西方向の駒ヶ岳(1,131m)。

南西方向には、桂岳(右、733.6m)と遠く大千軒岳(左奥、1,071.9m)方面の山々。

南に、庄司山(570.3m)、函館山(334m)と函館市街地を俯瞰する。右端の港町ふ頭に、この日に入港した4万8千トンのクルーズ客船が見える。

それと、雁皮山(743.3m)。遠景は下北半島。

南東方向には、三森山(842.1m)と毛無山(630.6m)、三枚岳(585.6m)、恵山(617.6m)、古部丸山(691.0m)のそろい踏み。

そして東に、目指す袴腰岳。

烏帽子岳からコルに向かう斜面は残雪が少なかったが、少しだけシリセードが楽しめた。

コルから振り返ると、烏帽子岳斜面の雪と笹のグラデーションが美しい。

袴腰岳の肩に上がると、北に鹿部丸山(909.2m)の広い頂き。遠景は噴火湾対岸の室蘭方面。

北東に、熊泊山(左、817.9m)と双耳峰の泣面山(本峰は左、834.9m)。

![熊泊山[左]と泣面山 熊泊山[左]と泣面山](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190430-R%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3k%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E6%B3%A3%E9%9D%A2%E5%B1%B1k.jpg)

11時30分、袴腰岳頂上に到着。全体写真を撮ってから昼食とする。

12時5分、山頂を後にして僅かに行くと、足元に可憐なヒメイチゲが数輪咲いていた。今回の山行で見かけた、唯一の花。

横津岳方面の緩斜面は、雪と笹が縞模様を描いていた。

気が付かないうち、噴火湾に背の低い層雲(底が海面に接していれば「海霧」)が侵入してきた。冷たい海面上を吹き渡る空気の温度・湿度が高くなってきたのだろう。低気圧に伴う温暖前線が近づいていることを知らせてくれた。

![噴火湾に層雲[海霧]が侵入してきた 噴火湾に層雲[海霧]が侵入してきた](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190430-V%E8%A2%B4%E8%85%B0%E5%B2%B3k%E5%99%B4%E7%81%AB%E6%B9%BE%E3%81%AB%E5%B1%A4%E9%9B%B2%5B%E6%B5%B7%E9%9C%A7%5D%E3%81%8C%E4%BE%B5%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9Fk.jpg)

14時ちょうど、駐車場に到着して登山終了。登山装備を解いていると小雨が降り出してきたが、行動中は雨に当たらず展望も利いて、幸運に恵まれた平成最後の良い山行になった。